Carusi, “poveri cristi” di Sicilia

Carusi, “poveri cristi” di Sicilia

di Matteo Dalena

collaboratore Storica National Geographic

Avevano paura del buio, incontrastato padrone dei cunicoli e delle gallerie che scendevano per chilometri e chilometri nelle viscere della terra di Sicilia. Temevano le esplosioni di gas grisou che li inghiottivano senza preavviso. Lavoravano nudi, in condizioni proibitive e i loro corpi emaciati e cagionevoli s’incurvavano spaventosamente sotto il peso delle pietre di zolfo grezzo, trasportate a spalla in apposite ceste fino all’esterno della zolfara. Il loro destino dipendeva unicamente dai picconieri e dai capomastri da cui erano dipendenti, padroni del loro lavoro ma anche di quei corpi fragili, malmenati e sottoposti a violenze di natura sessuale che spesso si spingevano fino alla morte. Erano i carusi, giovanissimi lavoranti nelle miniere di zolfo siciliane nel XIX e XX secolo. La loro vita fu un’odissea fatta di fatica, sfruttamento e violenza.

Mi sintu cumu lu signori misu in cruci. Si sente come Cristo inchiodato sulla croce il giovane protagonista di Poesia ai carusi di Venanzio Maurici. La letteratura, e in particolar modo la poesia, nutrendosi delle testimonianze della tradizione orale ben viva e radicata nei paesi del Nisseno o dell’Agrigentino, reca le tracce di ciò che è stato. I carusi occupavano gli ultimi gradini della gerarchia sociale delle zolfare, che assicurarono alla Sicilia ricchezza e sviluppo. Chiudendo un facile sillogismo si può pacificamente affermare che per decenni l’economia dell’isola si poggiò letteralmente sulle loro deboli spalle. Quanto valevano le loro vite? Ci si accorse del loro reale valore solo quando, nel secondo dopoguerra, vennero progressivamente sostituiti dagli asini nel trasporto delle pietre da cui veniva poi estratto lo zolfo. Erano bestie da soma, sui loro corp i gravava il peso del fabbisogno di zolfo da parte dell’industrializzato Occidente. Come spiega il geologo sommatinese Giuseppe Arengi a Storica, «lo zolfo serviva per produrre acido solforico (H2SO4) che a sua volta serviva per produrre carbonato di sodio (Na2CO3) fondamentale per l’industria tessile, del vetro e della carta. Serviva inoltre per la produzione di polvere pirica e da sparo, e di fosfati e fertilizzanti chimici. In definitiva: niente zolfo, niente Rivoluzione industriale».

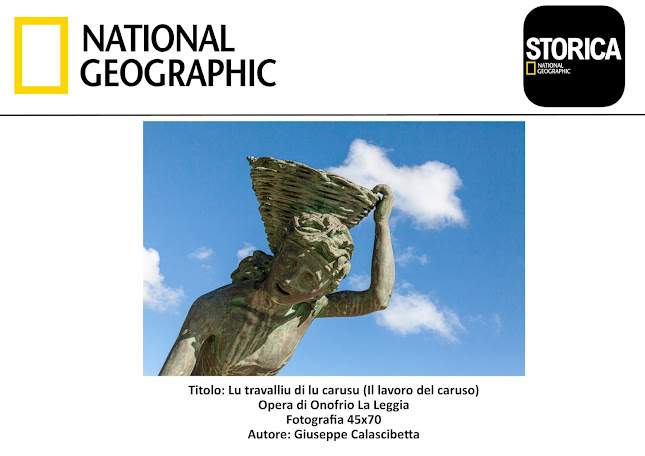

Di conseguenza i carusi condivisero i medesimi patimenti dei giovanissimi protagonisti degli articoli di denuncia o dei romanzi sociali di Charles Dickens. Narrate da scrittori del calibro di Pirandello e Sciascia, ma anche da tutta una galassia di autori minori e poco conosciuti, le loro storie sono parte viva del paesaggio brullo delle zolfare dismesse ormai da quasi mezzo secolo. Sculture come quella di Onofrio La Leggia (immortalate dal fotografo Giuseppe Calascibetta) loro dedicate nei paesi che furono parte del comprensorio dello zolfo favoriscono l’esercizio del ricordo. In tal senso vale la pena riportare il racconto di Alberto Rindone, uno degli ultimi carusi impiegati nella Trabia-Tallarita: «Cominciai a lavorare all’età di nove anni, così come avevano fatto mio padre e mio nonno, era il 1949 […] Come tutti gli altri carusi eravamo guidati da un capomastro che ci controllava […] Quando ci stancavamo e non riuscivamo più a camminare perché le nostre gambe non ce la facevano, allora, spesso il capomastro con un bastone ci percuoteva alle gambe per spingerci a camminare e allo stesso tempo ci insultava con parole offensive nei confronti delle nostre madri».

Leggi tutto l'articolo sul seguente link: https://www.storicang.it/a/carusi-piccoli-schiavi-nelle-miniere-di-zolfo-di-sicilia_15279

Commenti

Posta un commento